今回は信長の野望 天下への道の解説をしていくよー!

信長の野望 天下への道: 迫力満点の合戦と奥深い内政バトル

目の前で繰り広げられるリアルタイム合戦の臨場感

『信長の野望 天下への道』は全マップが美麗な3Dで描かれ、城門への攻城シーンから築城地の設営まで、まるで目の前で起きているかのようなダイナミックな演出が楽しめます。

とくに領地を切り拓く「道」システムでは、霧を晴らして付城や支城を築く際のカメラワークが臨場感抜群で、プレイする手が止まらなくなるはずです。

加えて、仲間と協力して挑む「攻城戦」では数十名規模の大部隊同士が入り乱れる大迫力の合戦が常に展開されます。武将の必殺技や陣形効果のエフェクトも鮮やかに描写され、戦況がリアルタイムで変化する興奮を存分に味わえます。

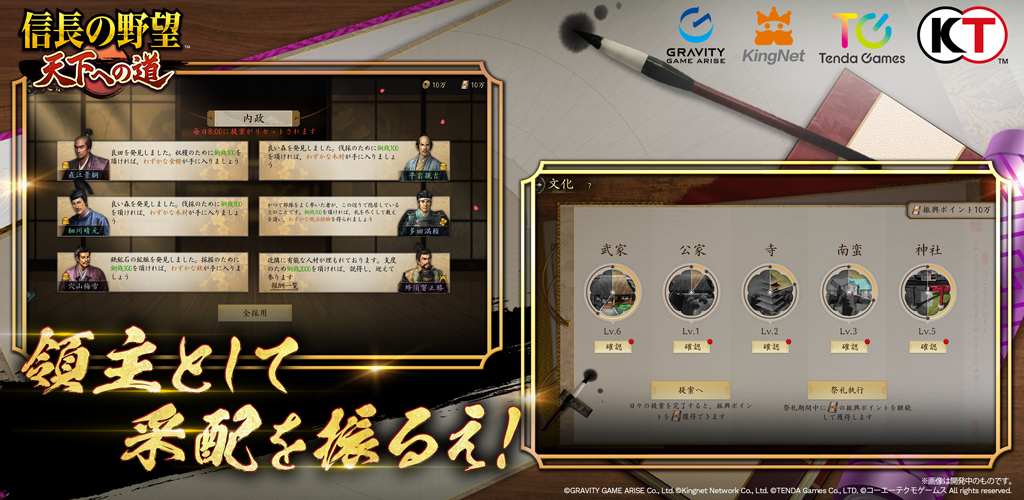

実名武将と独自内政システムが紡ぐ自由度抜群の国家運営

序盤は「不可侵地域」と呼ばれる安全地帯で安心して内政に没頭でき、城内に農地や鍛冶場などの施設を建設して資源生産量をじっくり高められます。

βテスト参加者からは「他勢力の干渉を気にせずに戦略を練れる」と好評を博しており、自分だけの城下町を育む楽しさが詰まっています。

さらに、築城地で「付城」を拡張して領地を広げるか、「支城」を整備して守備を固めるかを自由に選択可能。これらの内政判断が次の攻城戦の勝敗を大きく左右し、武将の配置や同盟との連携を組み合わせた多彩な戦略が味わえる設計となっています。

信長の野望 天下への道: 内政と育成の黄金サイクルで差をつけよう

経済発展と軍事バランスを極める3フェーズ育成プラン

ゲームは3ヵ月を1シーズンとするサイクルで設計されており、序盤の「開拓期」では内政を重視するフェーズです。

まず天守の強化や技術研究を優先して、資源生産施設をレベル7以上に引き上げ、中盤の「拡張期」に備えることが重要です。

不可侵地域で内政を固めたら、後半の「決戦期」では多様な兵種編成と連携攻城戦にシフト。内政施設と部隊のバランスを意識することで、経済力と軍事力を同時に強化し、最終的な天下統一への足がかりを築く爽快な育成パターンが完成します。

武将スキル継承で築く最強部隊育成のステップガイド

武将育成には「交換」機能があり、既存武将のレベルや経験値、スキルを新たに獲得した武将にそのまま引き継げます。

強力なSSR武将を手に入れたら、まずは低レア武将で経験値を稼ぎ、交換で一気に戦力を整えましょう。

さらに、固有戦法に加えて他武将から戦法を「伝授」できる要素も魅力です。知略特化部隊や連撃特化部隊など自分好みのカスタム部隊を組み、レベル40、60、80といった節目ごとに計画的にスキル継承を行うことで、段階的に最強の部隊を育て上げられます。

信長の野望 天下への道: 資源戦略と配置テクニックで天下を討ち取れ

効率的資源収集と同盟戦略で最短ルートを攻略

序盤の資源収集では、自身のプレイヤーレベルに合った資源地を占拠するのが最も効率的です。

特にレベル8~10の資源地は体力消費あたりの獲得資源と経験値が高く、同盟メンバーと協力すれば短時間で大量の資源を手に入れられます。

同盟には定期的に挑戦する「勢力ダンジョン」があり、全体報酬を獲得可能です。メンバー間で役割分担し、攻城戦フェーズでは情報共有と連携指令チャットを駆使することで、最短ルートで領地を拡大できます。

兵種相性を制して勝利を掴む配置テクニック

本作の戦闘は「三すくみ」システムが基本で、足軽>騎馬、騎馬>弓、弓>足軽の相性が勝敗を大きく左右します。有利な兵種で挑むとダメージ補正が大きく変わるため、敵の主力兵種に合わせて部隊を編成しましょう。

部隊編成時には大将と副将の適性を一致させると能力補正を獲得できます。副将を選ぶ際は統御コストも考慮し、部隊全体のコスト上限を目指すことで安定感のある戦力を維持。拠点配置や地形を見極め、槍足軽を前衛に、弓兵を高所に、鉄砲を後方で生かすのが基本戦術です。

まとめ

『信長の野望 天下への道』は大迫力のリアルタイム合戦と奥深い内政システムを融合し、3Dグラフィックで臨場感あふれる戦場体験を提供します。

武将育成や資源収集、同盟戦略など多彩な要素が絡み合い、プレイヤーの戦略次第で多様なプレイスタイルを実現可能。自由度の高い国家運営と白熱の攻城戦が待つ本作は、歴史シミュレーションファンなら見逃せない一作です。

今すぐプレイして、あなた自身の天下統一への道を歩んでみてください。

コメント